-

La industria electrointensiva podría convertirse en uno de los argumentos para mantener las nucleares.

-

Según El Economista, el MITECO podría estar planteándose alargar el ciclo de producción de las centrales nucleares para vincular parte de su producción a la gran industria electrointensiva.

11 de abril de 2025

El pasado lunes, el periódico El Economista planteaba una cuestión que ha pasado bastante desapercebida por la opinión pública. El diario económico explicaba que existían rumores de que el ministerio de Sara Aagesen podría estar planteando la posibilidad de que se alargara el ciclo de producción de las centrales nucleares para vincular parte de su producción a la gran industria electrointensiva así como a los clientes vulnerables. Más allá de la viabilidad técnica de esta iniciativa, la realidad es que la demanda de alargar los plazos de cierre de las centrales viene siendo cada vez más respaldada por organizaciones empresariales como la patronal catalana, Foment del Treball.

Más que una solución, la propuesta, en el caso de ser cierta y de salir adelante, tiene al menos dos lecturas. Por una parte, puede parecer un movimiento que serviría al Gobierno para justificar la continuidad de las centrales en aras de un “bien común”. Un nuevo relato en el que entra en el juego la industria (electrointensiva, en este caso) y las familias vulnerables ¿Quién podría negarles a estos dos colectivos el acceso a la electricidad?

Sin embargo, no olvidemos que, técnicamente, es imposible garantizar que el electrón que está haciendo funcionar una turbina en una industria de Catalunya proviene de la central nuclear de Vandellós, de una planta fotovoltaica en Lleida o de un pantano en Sau. Hará falta, por tanto, instaurar una especie de PPA nuclear con garantía de origen que garantice que ese electrón es de origen nuclear: que no emite carbono, pero que tampoco proviene de una fuente renovable.

Nuclear y electrointensivas: un matrimonio de conveniencia… ¿hasta que otras tecnologías los separen?

Esta visión se alinea con lo expresado en el reciente Informe Draghi, que señala la «extensión del ciclo de producción de la flota existente de reactores para mantener el suministro bajo en carbono» como una de las tres áreas clave de acción en el ámbito nuclear. Mientras tanto, la realidad del sistema eléctrico español ya ha puesto en evidencia sus fragilidades: Red Eléctrica ha solicitado en varias ocasiones el cese temporal de actividad de industrias electrointensivas para evitar colapsos en la red. Ante este panorama, cabe preguntarse cómo podrá España mantener su competitividad industrial si sus grandes consumidores de energía no pueden ni enchufarse.

El debate cobra aún mayor relevancia considerando el aumento exponencial de la demanda eléctrica propiciado por los centros de datos y el desarrollo de la Inteligencia Artificial en España, donde convergen energía, tierra y dato. Sin una base de generación fiable y suficiente, corremos el riesgo de desperdiciar esta oportunidad histórica.

La posibilidad de prolongar el ciclo de producción de las centrales nucleares aparece así como una solución coyuntural, siempre dentro del marco de seguridad y planificación establecido. Ahora bien, cualquier prórroga nuclear debe ir acompañada de un despliegue acelerado de alternativas. Como advertía Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica: «El cierre de las nucleares tiene que ir de la mano de la instalación de otras tecnologías que equilibren el sistema». Recordando el título de la película, Corredor señala que es un proceso que debe abordarse de manera integral: «todo a la vez en todas partes». Por lo tanto, no se trata de frenar la descarbonización, sino de sincronizarla con la realidad: sin un mix diverso y suficiente, el operador del sistema volverá a lanzar avisos de inestabilidad.

Los más veteranos recordarán aquellas chapas y pegatinas en las que un sol sonriente decía “¿Nuclear? No gracias”. Sin embargo, ante los retos actuales, el mensaje: podría evolucionar hacia un “¿Nuclear para la industria? Sí, por favor”, como argumento que justifique la continuidad de algunas centrales nucleares. Con una demanda eléctrica en aumento y una industria electrointensiva en riesgo, el debate sobre la continuidad de las centrales nucleares cobra un nuevo sentido.

La cartografía nuclear debe tener en cuenta el mapa industrial

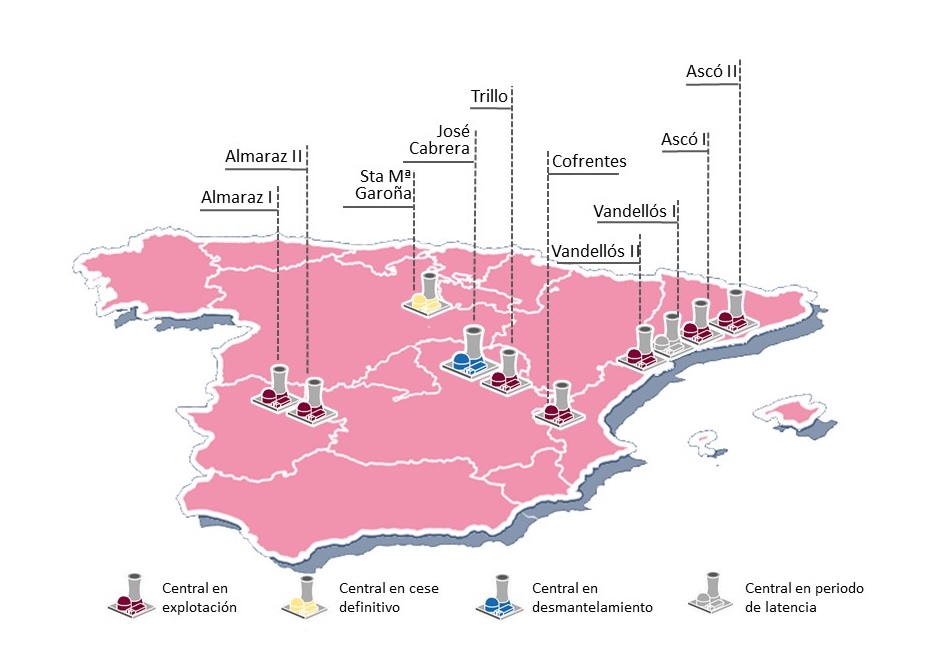

La planificación nuclear en España no puede abordarse de manera homogénea, ya que no solo varían la producción y el consumo de electricidad entre territorios, sino también las necesidades energéticas de su industria. Actualmente, solo cuatro comunidades autónomas generan energía nuclear (Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana), pero su impacto trasciende sus fronteras, ya que algunas la necesitan para autoabastecerse y otras suministran electricidad a terceros.

Fuente de la imagen: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Según Juan Francisco Caro, director de Opina 360, “Hay zonas en las que la nuclear es imprescindible para la industria”. Un ejemplo paradigmático es Catalunya, donde la energía nuclear no solo cubre gran parte de la demanda eléctrica local, sino que sustenta su tejido industrial. De acuerdo con el informe de potencia y generación del cuarto trimestre y total de 2024 de Opina 360, la nuclear generó un 59,1% de la electricidad de la región. Además, el análisis sobre el consumo eléctrico de la industria del Foro Industria y Energía, basado en datos de Opina 360, señala que la industria catalana consumió más de un tercio (34,5%) de la electricidad total de la comunidad, evidenciando la dependencia crítica de esta fuente para mantener su competitividad. Caro también destaca que “También hay zonas cuya aportación de la nuclear afecta directamente a otras comunidades autónomas.” Un claro ejemplo es Madrid, que depende en parte de la electricidad generada en la central nuclear de Almaraz (Extremadura) para cubrir parte de su demanda. De hecho, según el informe sobre consumo eléctrico industrial del Foro Industria y Energía, la industria madrileña consumió el 24,9% de la electricidad de la región.

Este panorama demuestra que la planificación energética debe considerar tanto la demanda energética de la industria en la Comunidad Autónoma como las interdependencias territoriales y la posibilidad de adaptar el calendario de cierre nuclear y el despliegue de tecnologías alternativas a las necesidades industriales de cada zona, garantizando tanto el suministro como la competitividad. La industria pesada del País Vasco, la química en Tarragona o la siderurgia asturiana no pueden someterse a criterios uniformes; cada territorio demanda soluciones adaptadas a su mix energético y estructura productiva. Un modelo centralista no solo pondría en riesgo economías locales, sino que ignoraría las asimetrías del sistema. La clave reside en mapear las necesidades reales, tanto de generación como de consumo, para evitar desequilibrios que comprometan la seguridad del sistema o la competitividad industrial.

La moratoria nuclear: ¿un parche necesario?

En este debate, la posibilidad de una moratoria surge como una opción a considerar. No se trata de frenar el proceso de transición energética, sino de acompasarla con la realidad del sistema y las necesidades de la industria. Lo urgente es garantizar un suministro estable y seguro, evitando que decisiones precipitadas comprometan la competitividad y la seguridad energética del país.

En definitiva, la discusión sobre la nuclear no puede plantearse en términos aislados. Se trata de una pieza más en el complejo engranaje de la transición energética. La clave está en equilibrar el trilema energético —seguridad, accesibilidad y sostenibilidad—, al tiempo que se integran soluciones para garantizar tanto la descarbonización como la competitividad industrial.